Por Juan Carlos Lombán,* especial para “La Prensa”,

Quilmes, 23 de julio de 1967

Sarmiento llegó a Inglaterra el 31 de julio de 1847, en los comienzos de la era victoriana, después de haber visitado el norte de África y diversos países del continente europeo y antes de marchar hacia los Estados Unidos, durante el trascurso de un viaje de estudio que le encomendara el gobierno de Chile, donde se encontraba expatriado. Arribó a la isla con conocimientos bastante amplios del mundo y la cultora anglosajona no menos que de su idioma, el que había comenzado a estudiar en 1833 en Valparaíso y al que llegó a manejar aceptablemente, al punto de que en Copiapó, según él mismo escribe, “traduje a volumen por día los sesenta de la colección completa de novelas de Walter Scott”.

El sanjuanino había iniciado el viaje a fines de 1845 y poco después, mucho antes de llegar a Inglaterra, escribe unas líneas reveladoras de sus sentimientos ante la política exterior británica: “¿Quién de nosotros al pensar en la pérfida Albión, no se esfuerza en desenmarañar los secretos designios de su política y no se representa a sus ministros de finojos[1] sobre el mapamundo, para preparar un siglo antes la conquista de algún islote o promontorio?”. En el mismo volumen de sus obras completas, leemos que compara el Imperio Británico con el Romano, “en que el Estado era un bandido famoso, mientras los individuos que lo componían practicaban las virtudes más austeras”.[2] Adviértase que Sarmiento establece una clara distinción entre el pueblo inglés y sus círculos dirigentes, entre lo espontáneo y lo calculado, entre el mundo privado y el mundo oficial, por lo que no debe extrañarnos que haga un sacrificio económico para poder visitar el país, por cuanto no se resigna a “¡No ver la Inglaterra, ni el Támesis, ni aquellas fábricas de Birmingham, ni Manchester! ¡No entrar en aquel océano de casas de Londres, ni ver lo bosques de mástiles de los docks de Liverpool!...”

LA INGLATERRA OFICIAL

Dos semanas antes de la llegada de Sarmiento a Folkestone, en el lejano Río de la Plata el comisionado británico Lord Howden, cumpliendo las instrucciones de su gobierno de llegar a un acuerdo con don Juan Manuel del Rosas ordenaba a la flota de su país a levantar el bloqueo de Buenos Aires. La enojosa cuestión se encaminaba a un final favorable tanto al régimen rosista como a los interesas de los comerciantes británicos. Contribuía a deprimir más aún el ánimo del sanjuanino que veía alejarse la ansiada recuperación de las libertades en su querida tierra natal y su decidido encarrilamiento, por lo que él entendía era la senda de la civilización y el progreso; la evolución que acababa de producirse en la mesopotamia argentina, donde Paz tuvo que abandonar su campaña y las fuerzas rosistas quedaron dueñas de la situación.

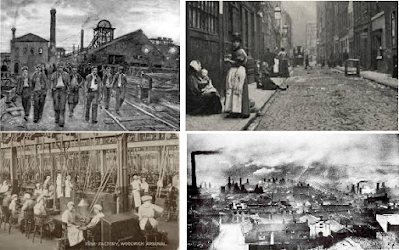

Sarmiento llega a un país en transición y cercano ya al punto culminante de su trayectoria histórica, donde puede observar al rojo vivo y en su cuna los males que acompañaron a la revolución industrial, pero no los remedios que la misma Gran Bretaña habría de procurar ir estructurando en la segunda mitad de la era victoriana y posteriormente, y que por ese 1847 se encontraban en proceso de tímida y lenta gestación. La legislación social, que se tornaba imperiosamente indispensable, era aún prácticamente inexistente; el triunfo del movimiento librecambista encabezado por Cobden no produjo la revolución inmediata que algunos (incluso el mismo Sarmiento) esperaban: la reforma electoral de 1832 había demostrado ser absolutamente insuficiente; la educación carecía casi por completo del apoyo estatal; las ciencias exactas, físicas y naturales marchaban hacia un desarrollo superior a las de cualquier país, pero aún distaban del que habían alcanzado en Francia; la filosofía procuraba abandonar el utilitarismo de Bentham,[3] mas no acertaba aún a superarlo; las letras habían dejado atrás el romanticismo, pero todavía no habían florecido en lo que sería la riquísima literatura victoriana. Sólo la pintura se mostraba como la excepción, en la plenitud de la escuela paisajista típica del país, con las creaciones de Constable[4] y sobre todo de Turner,[5] que aún vivía.

El laissez faire más ortodoxo dominaba la mentalidad de los círculos dirigentes británicos, lo que determinaba que el Estado se desentendiera del hecho de que como consecuencia de la revolución industrial, se consumara una profunda redistribución de la población, al punto de que por esos años se produce algo absolutamente inédito hasta entonces en la historia mundial: casi la mitad de la población ya era urbana. Surgían enormes urbes industriales en torno de Londres, Birmingham, Manchester, Liverpool, Nottingham, Sheffield, Leeds, Bristol, Cardiff y otros centros, algunos de los cuales habían sido muy pequeños hasta pocas décadas atrás. El mismo Sarmiento ha mencionado en diversas oportunidades en su vida pública, la impresión que le causaron esas urbes industriales, con el hacinamiento de la nueva clase de los trabajadores manuales y todas sus secuelas.

LA EDUCACIÓN EN GRAN BRETAÑA

Más penoso para el sanjuanino debió de haber sido el espectáculo de un Estado que abandonaba la responsabilidad de educar a su pueblo, casi totalmente a la caridad privada, lo que contrastaba con lo que él había visto en Prusia y habría de observar en los Estados Unidos. Por ello, después de haber dedicado tantas páginas al análisis de la política educacional estadounidense y de algunos países europeos, casi no se ocupa de la británica, la que le merece sólo esta seca observación: “En Inglaterra, por una de aquellas anomalías singulares de su organización política, el Estado no se entromete en la educación popular, que explota el clero anglicano o los disidentes”.

LA OTRA INGLATERRA

El país no oficial presentaba un cuadro abigarrado y extremadamente rico en sus manifestaciones culturales, sociales, políticas y económicas, que contrastaba con el quietismo del Estodo y que debió haber impresionado hondamente a un observador como Sarmiento. Desde comienzos del siglo y aún antes, veníase desarrollando, cada vez con mayor fuerza un movimiento nacional de crítica a la Inglaterra oficial, en el que coincidían desde poetas románticos hasta humanistas, filántropos, pasando por líderes religiosos, socialistas utópicos y políticos reformistas, no menos que por empresarios progresistas. Surgieron una tras otra instituciones que aunque a menudo trabajaban por distintos fines y con diversa metodología, como coincidían en su crítica a la Inglaterra oficial, aunaban sus fuerzas y propagaban sus ideas por las disertaciones, el folleto, el libro, la prensa periódica y especialmente los meetings, que comenzaron a menudear y sacudir la opinión pública. La acción de la Liga Nacional contra la Ley de los Cereales,[6] el movimiento cooperativista, la Agitación Cartista,[7] el movimiento patriota irlandés, [8]los Trade Unions[9] y otros movimientos fue seguida y observada con atención por el sanjuanino, quien escribió al respecto poco después del regreso de su viaje: “La lecture o discurso ha hecho en Inglaterra en tres años, con la cuestión de los cereales, lo que las más sangrientas revoluciones no habrían alcanzado en un siglo, debido todo a la acción directa de la palabra, tan eficaz sobre las masas populares”. La impresión debió de haber sido imborrable porque muchos años más tarde, siendo presidente de la República, aún la recordaba y le hacía decir que en Inglaterra “el pueblo tiene conciencia de sus derechos”.

Desde algunos años atrás se venía viviendo en Gran Bretaña la “era de la hulla y del hierro”, lo que determinó una verdadera revolución en los trasportes y las comunicaciones, con el desarrollo extraordinario del ferrocarril, la navegación a vapor y el telégrafo, hechos que fueron atentamente observados por Sarmiento.

En 1825 se había inaugurado la primera línea férrea para el trasporte de pasajeros en el país, entre Stockton y Darlington, y desde 1830, en que se unió Manchester con Liverpool, venía creciendo lo que los historiadores británicos llaman una “Railway Mania”, al punto de que en 1841 el Parlamento sancionó 246 leyes sobre nuevas concesiones. De poco más de 3.000 kilómetros de líneas férreas que había en 1843, se llegó a cerca de 8.000 kilómetros (triplicando casi la red de Francia) en el año en que Sarmiento viajó por ellos de Folkestone a Londres y de allí a Birmingham, Manchester y Liverpool. El sanjuanino vio en el ferrocarril la expresión simbólica de los nuevos tiempos, pero es seguro que también observó la otra cara de la cuestión: el escándalo de una especulación fraudulenta que arruinó a muchos pequeños y medianos ahorristas ingleses y que no fue reprimida por el Estada Británico. La primera compañía de telégrafo eléctrico se había fundado un año antes de la llegada de Sarmiento y comenzó a tener un desarrollo paralelo al del ferrocarril, al punto de que en 1847 alrededor de 2.000 kilómetros de líneas férreas estaban ya equipadas con hilos telegráficos. Casi simultáneamente comienza a reemplazarse la navegación a vela por la de vapor y este tipo de embarcación (por entonces de poco calado, como los vaporcitos que tomó Sarmiento en el Támesis y en Liverpool) en ese mismo año había alcanzado a un total de 116.000 toneladas en todo el país. No es difícil deducir la enorme influencia que todo esto debió de haber ejercido sobre el joven observador americano obsesionado por el progreso de su tierra natal, pero ahora sólo nos vamos a limitar a decir que cuando ascendió a la presidencia de la República no había ni un solo kilómetro de líneas telegráficas para uso público y apenas unos 500 kilómetros de vías férreas, y cuando terminó su período dejó tendidas redes de 6.672 kilómetros y alrededor de 5.000 kilómetros, respectivamente.

De este breve análisis se deduce, pensamos, la fuerza tremenda del impacto que recibió Sarmiento en Inglaterra y que debió de haber influido, ora por adhesión, ora por repulsa, sobre numerosos aspectos de sus posteriores realizaciones en el país. Por ello, a pesar de que el propio protagonista prácticamente no le dedicaba casi espacio alguno a Gran Bretaña en el libro que escribió sobre su viaje, creemos que esa etapa de la peregrinación de Sarmiento por Europa reviste para los argentinos una importancia digna del mayor interés.

Compilación, investigación y notas Prof. Chalo Agnelli

* Prof. Juan Carlos Lombán. (n. La Colina, Gral. Lamadrid Prov. de buenos Aires 20/2/1927 – Quilmes 27/8/2014) Docente, Historiador Y Hudsoniano. La historia fue su primera pasión. En 1949 integró la primera subcomisión de rugby del Círculo Universitario de Quilmes fue adherente del Partido Socialista. Profesor del Colegio San Jorge, desde 1947, hasta su jubilación en 1982 En 1949, integró la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, en su primera época. Fue uno de los fundadores en 1955, del Instituto Sarmiento de Sociología e Historia, al que presidió desde 1965 hasta 1972 y desde 1988 hasta su fallecimiento. En 1952, se casó con quien fue su primera esposa Lucrecia Lombán. Más de treinta trabajos del profesor Lombán fueron publicados en el suplemento literario de “La Prensa” entre 1962 y 1978. Algunos de sus documentos históricos y de investigación publicados son: “Itinerario de una bandera” (1961), “Don Andrés Baranda, un Patriarca del viejo Quilmes” (1965); “Dr. José A, Craviotto, El Historiador de Quilmes” (1966); “Antiguos Maestros de Quilmes” (1966), ediciones de la Municipalidad de Quilmes; “El Ochenta, Reflexiones sobre su contexto sociocultural” Edición Ántropo, Bs.As. 1980 (Faja de Honor de la SADE) “Nueva Historia de Quilmes” (1988), “Historia del arte latinoamericano", edición de la Asociación Cultural Kilmes (1994) Fue un apasionado de la obra y la vida de Guillermo Enrique Hudson. Ver en EL QUILMERO del viernes, 6 de febrero de 2015 “Juan Carlos Lombán - Docente, historiador y hudsoniano”

FUENTE

Archivo Prof. Juan Carlos Lombán en la Hemeroteca de la Biblioteca Popular Pedro Goyena

NOTAS

[1] Termino en la actualidad se desusado, se entiende por finojo a la zona donde se articula el muslo con la parte inferior de la pierna,

[2] Sarmiento, Domingo Faustino, “Obras”, tomo VI, “Viajes”, edición Luz del Día, Buenos Aires, 1950, página 390. Todo el mencionado volumen reviste especial interés para el tema de este artículo, como así también Op. Cit., tomo XI, “Educación Popular”, y tomos L y LI, Obra de la Presidencia.

[3] Muy relacionado con el hedonismo, el utilitarismo es una teoría de la rama ética de la filosofía según la cual las conductas moralmente buenas son aquellas cuyas consecuencias producen felicidad. De este modo, hay dos elementos básicos que definen el utilitarismo: su modo de relacionar el bien con la felicidad de los individuos y su consecuencialismo.

[4] John Constable (11 de junio de 1776 - East Bergholt, Reino Unido - 31 de marzo de 1837) Pintor inglés de paisajes. La región de Suffolk fue el tema preferido de sus paisajes, hasta el punto de que el área del Valle de Dedham, en dicha región, se conoce como «el país de Constable»

[5] Joseph Mallord William Turner (23 de abril de 1775 - Covent Graden, Londres. Gran Bretaña - 19 de diciembre de 1851) pintor inglés especializado en paisajes. Considerado una figura controvertida en su tiempo, hoy en día es visto como el artista que elevó el arte de paisajes a la altura de la pintura de historia.

[6] Las Leyes de los cereales fueron aranceles a la importación de cereales en Gran Bretaña, vigentes entre 1815 y 1846, establecido para proteger los precios del grano británico doméstico contra la competencia del exterior. Wilkipedia

[7] El cartismo (Chartism en inglés) fue un movimiento popular radical que surgió en Reino Unido desde 1836 hasta 1848 y que expresaba la agitación de la clase obrera, debido a los cambios derivados de la Revolución Industrial, la coyuntura económica y las leyes promulgadas por el Parlamento. Wilkipedia

[8] El Partido Patriota Irlandés fue el nombre de varios grupos políticos diferentes en Irlanda a lo largo del siglo XVIII. Apoyaban principalmente los conceptos whig de libertad personal combinados con una identidad irlandesa que rechazaba la independencia total, pero defendía un fuerte autogobierno dentro de Gran Bretaña.

[9] Trade Union es el nombre que en Gran Bretaña le dieron al movimiento sindical de trabajadores.