Jürgen Thorwald*

Chalo Agnelli/2016

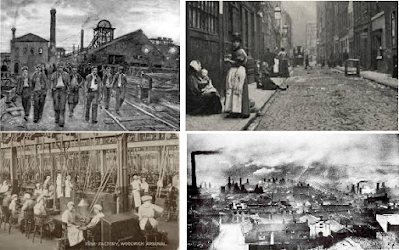

¿Hubiera sido distinta la historia europea del siglo XX, y por consiguiente del mundo, si la reina Victoria no hubiese transmitido la hemofilia a la mayor parte de las casas reinantes del Viejo Mundo? Sería un análisis en extremo simplista de una realidad que ya había comenzado a convulsionar cuando esa señora era soltera. La monarquía era un sistema que desde fines del siglo XIX estaba yendo en picada hacia la extinción. Hoy las que prevalecen son tan solo un símbolo no un sistema de gobierno.

Pero: “La historia es un conjunto de procesos relacionados entre sí, cada uno es causa y consecuencia de otros, y mantiene una constante dinámica pues evoluciona diacrónicamente. Las transformaciones debidas a esos procesos, sucediéndose e imbricándose unos en otros, marcan la sucesión de las los procesos históricos, complejos y multicausales.[1] De modo que bien puede tenerse en cuenta la aseveración de algunos, quienes suponen que sin una enfermedad hubiera sido distinto el destino de Europa.

VALDEMAR HOHENZOLLERN [2]

A fines de 1945 las divisiones norteamericanas llevan la guerra, esa hija pródiga de Alemania, hasta el corazón de Baviera. Habría resultado una empresa larga e ilusoria hurgar en los archivos de las cancillerías y en el alma de los pueblos para diagnosticar cómo y por qué la guerra se originó en el centro de Europa en 1939 y volvió luego allí después de seis años de orgías de fuego y sangre. No es temerario, sin embargo, afirmar que uno de los factores más oscuros e imprevisibles se ocultaba en un anciano inocuo y ya ignorante de sí y del mundo, que se hallaba agonizando en una residencia situada precisamente en el corazón de Baviera. Para salvar a ese hombre hacía falta sangre. La buscaba para él, en el hospital militar de Tutzing,[3] el capitán médico Hertrich, al que sus colegas y las enfermeras miraban estupefactos, asombrados ante sus esfuerzos para ayudar a un “civil” desconocido que había llegado a Tutzing pocos días antes, mientras en los pasillos los heridos corrían el riesgo de desangrarse. Más tarde, el mismo Hertrich declaró que ni siquiera él tenía la menor idea de la razón de sus esfuerzos; quizás había sido la pena leída en los ojos de la anciana señora que le había suplicado buscase un dador de sangre para su esposo.

Hertrich lo encontró. Era un joven colega con el mismo grupo sanguíneo. En su compañía se precipitó hacia la residencia de Trutz, a orillas del lago Starnberg, y practicó la transfusión al enfermo ya en estado de coma, que pareció volver en sí. Era el 29 de abril. Un lejano fuego de artillería hacía vibrar los cristales de las ventanas. Al cabo de pocas horas el enfermo se durmió. El capitán se marchó de la residencia con el joven médico, prometiendo volver a la mañana siguiente para una nueva transfusión. La anciana señora le agradeció conmovida. Pero durante la noche llegaron a Trutz los norteamericanos, que confinaron a todo el personal sanitario en el hospital, confiándole sus propios heridos y decenas de desgraciados liberados de los campos de concentración. En tanto, en la residencia Trutz, la anciana señora velaba a su esposo, enjugándole de cuando en cuando, en la comisura de los labios, una gota de sangre que se formaba desde hacía once días, cuando un automóvil que los transportaba después de su huida del castillo de Kamenz había sufrido un tremendo barquinazo en las calles destrozadas de Praga. A veces enfermo despertaba del sopor y preguntaba si los norteamericanos estaban cerca, aparentemente incrédulo ante la idea de que tropas extranjeras hubiesen podido doblegar las águilas de Alemania.

Sólo en la mañana del 2 de mayo Hertrich obtuvo un salvoconducto para sí y el dador. Ambos llegaron demasiado tarde a la residencia Trutz. La anciana señora les agradeció llorando y les dijo que su esposo había fallecido algunas horas antes. A pesar del horror de esos días, nada pareció más triste a Hertrich que esos ojos que lo seguían desde el umbral de la residencia como desde otro mundo. Fue hacia ese otro mundo hacia donde la mujer se volvió por última vez para velar el largo sueño de su consorte, su alteza real el príncipe Valdemar de Prusia, primo del káiser Guillermo II.[4]

|

| La reina Victoria de Gran Bretaña y su familia |

UN ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL SIN GRAVEDAD

Siete años antes, en la noche del 7 al 3 de septiembre de 1938, un automóvil había volcado

El trigésimo primer conde de Covadonga, o príncipe de Asturias, era hijo de Alfonso XIII de Borbón y príncipe heredero de España. Su nacimiento había sido saludado con alegría por los partidarios de la monarquía ibérica que su padre no había sabido consolidar, quizás porque tenía demasiada conciencia de la hostilidad de la mayor parte del pueblo español. En realidad, el destino de la casa real de España, después del nacimiento de Alfonso XIII,[6] parece señalado por una maldición. Después de una infancia transcurrida más en las clínicas que en palacio, Alfonso había subido al trono en 1902, cuando sólo tenía dieciséis años de edad.

En 1904, durante su primera visita oficial a Barcelona, había sido saludado por la mañana con una bomba que mató a siete personas, y por la noche con el lanzamiento de un puñal que hirió al primer ministro Maura. En 1905, en París, otra bomba estalló detrás de la carroza del joven rey. Pocos días después, prosiguiendo su viaje, Alfonso XIII llegó a Inglaterra y conoció a una muchacha que lo fascinó: Victoria Eugenia de Battenberg, llamada Ena. Se casó con ella en Madrid el 30 de mayo de 1906, y mientras el cortejo nupcial desfilaba por las calles de la capital, un anarquista lanzó una bomba que destruyó la carroza real, hirió levemente a Alfonso y mató a trece personas.

Luego, en 1907, nació Alfonso, príncipe de Asturias,

y vibró la vieja España. Un año más tarde nació Jaime, y la vieja España vibró

algo menos, pues el pequeño príncipe se reveló sordomudo. Pero lo peor sucedió

un día de junio de 1910, cuando el príncipe de Asturias se hirió en la frente

al caer. La equimosis que en seguida apareció se hinchó de manera anormal,

porque la sangre del niño no se coagulaba. Estaba presente el príncipe Luis de

Baviera, el único médico de sangre real que había entonces en Europa. Examinó

al niño y dijo: “Tiene la enfermedad de

los Battenberg, la hemofilia" [7]

¿¡La “enfermedad de los Battenberg”!? Del príncipe Enrique de Battenberg, padre de Ena, la esposa de Alfonso XIII, habían nacido tres hijos varones: Alejandro, sano, Leopoldo (que se llamó luego Mountbatten, traducción inglesa de Battenberg) y Mauricio, quienes vivieron en cambio la triste vida de los hemofílicos, rodeados con mil cuidados, y fallecieron a temprana edad, de hemorragia interna. En 1910, la “enfermedad de los Battenberg” había dejado de ser un misterio para las nobles casas europeas. Hubiera sido, sin embargo, más justo asignarle otro nombre. Enrique de Battenberg, padre de los hemofílicos y abuelo del príncipe de Asturias, se había casado con la princesa Beatriz de Gran Bretaña e Irlanda, hija de la reina Victoria.

DECAE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

A pesar de las precauciones tomadas en seguida en la corte de España, la noticia de la enfermedad del pequeño Alfonso se difundió rápidamente por todo el país y contribuyó poderosamente a minar el prestigio de la monarquía. Un príncipe sordomudo y otro amenazado de muerte, cada vez que se afeitaba. Realmente la casa de los Borbones estaba maldecida por Dios, razonaba el pueblo, los republicanos y anarquistas. Las dos hijas del rey, Beatriz y María Cristina, eran sanas, pero la “enfermedad de los Battenberg” ataca curiosamente sólo a los varones, dejando a las mujeres la misión de transmitir a sus descendientes la terrible herencia Luego nació Juan (1913), conde de Barcelona y niño absolutamente normal.

En un segundo tiempo pareció que las pequeñas

heridas ocasionales de Alfonso se cerraban normalmente, y la pesadilla se

alejó de palacio. Un año más tarde, nació Gonzalo, y con él se confirmó la

condenación. Tampoco la sangre del último hijo se coagulaba.

El rey Alfonso XIII de España y su familia

Sin duda, las desgracias que se encarnizaban en sus hijos privaron a Alfonso XIII de la serenidad y firmeza necesarias en momentos tan graves para la monarquía. La tentativa de presentar al pueblo al príncipe de Asturias como un robusto y sano heredero al trono, haciéndolo participar en revistas y ejercicios militares, tuvo por efecto amenazadoras hemorragias. La posición del rey empeoraba cada día, a pesar de los esfuerzos de Primo de Rivera.[8] Se llegó a la victoria electoral de los republicanos madrileños, a los pronunciamientos de guarniciones del ejército, y luego a la fuga de la familia real.

El clima del exilio pareció favorecer moralmente al príncipe de Asturias, que se enamoró de una hermosa cubana, Edelmira Sampedro Ocejo, y renunció a la sucesión para casarse con ella, renuncia que quizás su padre recibió con alivio, puesto que, debido a la enfermedad de Jaime, la corona le tocaba finalmente a Juan, un joven sano, robusto y deportivo; un atleta.

Convertido en conde de Covadonga, el joven Alfonso vivió cierto tiempo en Inglaterra antes de trasladarse a Norteamérica, donde se divorció para volver a casarse con otra cubana, Marta Rocafort, y se dedicó a la representación de automóviles. En el curso de esa existencia burguesa, lejos de su familia, tuvo repetidas crisis debidas a su mal, recibió en vano los cuidados de famosos médicos y pasó largos períodos en una clínica.

En tanto, en Europa, la familia vivía la existencia de los príncipes en el destierro, temblando el rey por la delicada salud de Gonzalo. En realidad, los riesgos de muerte por hemofilia disminuyen con la edad. Según las estadísticas del profesor Schloessmann, uno de los más grandes expertos en la materia, la mortalidad es del 30% hasta los 10 años, del 27% entre los 10 y los 20 años; del 17% entre 20 y 30 años y del 8%, después de los treinta. Gonzalo había nacido en 1914. En momento de la abdicación de su padre, sus probabilidades de sobrevivir los veinte años eran de 72%. Vivía en Austria, con mil cuidados y siempre acompañado por sus hermanas María Cristina y Beatriz.

Estaba por cumplir veinte años, cuando el automóvil que lo llevaba a su residencia después de una reunión, manejado por su hermana Beatriz, chocó apenas con un mojón. Fue un accidente del todo benigno. Alfonso XIII, que esperaba a sus hijos y, como siempre, había recomendado a Beatriz manejar con prudencia, corrió al encuentro del automóvil. Encontró a su hija y al chófer acompañante en discusión con un gendarme, mientras Gonzalo esperaba pacientemente, ileso, y los llevó a su casa. Gonzalo pidió un analgésico. Le dolía la cabeza. Se acostó. Eran las ocho de la noche. Falleció a medianoche, de hemorragia interna en la región del bazo. Era el 10 de agosto de 1934.

Ya hemos visto cómo, cuatro años después y en circunstancias casi idénticas, murió también el príncipe de Asturias. Durante largos años Alfonso XIII prohibió casarse a sus hijas para evitar que transmitieran a sus herederos la “enfermedad de los Battenberg”.

UNA PÁGINA DEL DIARIO DEL ZAR NICOLAS II [9]

“El 8 de septiembre de 1904 fuimos a misa con las niñas. Almorzamos solos. Alix y yo estábamos preocupados por una hemorragia umbilical del pequeño Alexis, hemorragia que continuó hasta la noche con pequeñas interrupciones. Llamamos a Korovin y al cirujano Fedorov, que aplicaron un vendaje. El pequeño (tenía un mes y medio) se hallaba extraordinariamente tranquilo y alegre. A la mañana siguiente, la venda estaba completamente empapada de sangre…”

En esta página del diario del último zar de Rusia Nicolás II hallamos el germen de una tragedia aun más espantosa que la que vivieron los Borbones de España.

El pequeño Alexis, el zarévich, había nacido después de cuatro hermanas, cuando ya en los pasillos del palacio se murmuraba (y en las plazas de Moscú y San Petersburgo se vociferaba) que “la alemana” jamás tendría hijos varones. Aborrecida por la madre de Nicolás, detestada por muchos de la corte y odiada por gran parte del pueblo, la zarina Alejandra había recurrido, para tener un hijo varón, a la ciencia y a la charlatanería. Finalmente, había nacido el pequeño Alexis y, como desde tiempos inmemoriales cada vez que había nacido un heredero del trono, el pueblo se conmovió, llegando hasta a olvidar su rencor hacia “la alemana” y recobrando la confianza en su porvenir. Y aquel 8 de septiembre, la cicatriz umbilical del pequeño Alexis comenzó a sangrar lentamente pero sin tregua. Los médicos de la corte llamaron a Fedorov, el más eminente cirujano de la capital rusa. Era un cuadro clínico que no daba lugar a la menor duda. Fedorov no habló de hemofilia ante la zarina, y después de esa consulta no volvió a ser llamado a palacio durante largos años. Pudo, sin embargo, seguir la evolución de su pequeño paciente por intermedio de la baronesa Rosen, su clienta e íntima de la zarina.

El zarévich Alexis, niño de poca común belleza, creció como todos sus compañeros de infortunio, en medio de precauciones sin fin. En el palacio de Zarskoye-Selo había una inmensa habitación llena de juguetes eléctricos que el niño podía hacer funcionar a la distancia. Era algo, pero sus hermanas, las grandes duquesas, saltaban y corrían por el parque, mientras el niño sólo podía pasear lentamente, bajo la vigilancia de un marinero, Derevenko, que nunca lo abandonaba. En efecto, el hemofílico no sólo puede sufrir consecuencias gravísimas de cualquier lesión interna, sino que está a merced de cualquier movimiento brusco que pueda romper algún vaso sanguíneo y provocar la terrible hemorragia interna.

Tres años más tarde, el 7 de octubre de 1907, Fedorov volvió a ser llamado con urgencia a palacio. E1 pequeño Alexis se había alzado bruscamente, mientras jugaba en la arena bajo la vigilancia de Derevenko, y ahora yacía sobre un costado, con una enorme hinchazón en todo el muslo y la cadera derecha.

Los médicos de la corte, el zar y la zarina miraron a Fedorov, quien dijo la verdad y agregó: “… sólo un milagro”. La zarina jamás le perdonó su franqueza de haber hecho pública la revelación de que ella, Alejandra, había traído en dote a los Romanov la “enfermedad de los Battenberg”.

Al salir del palacio de Zarskoye-Selo, Fedorov no pudo menos que cotejar la decadencia política de la monarquía rusa con la decadencia física de sus exponentes: Nicolás II, grácil y romántico de aspecto, irresoluto moral y físicamente; el futuro Alejandro IV, un pobre condenado. En tanto, la vieja Rusia fermentaba en la podredumbre, donde hacían falta mentes dinámicas y abiertas solo había individuos de una ceguera absurda e inconcebible.

Aquella noche se verificó el milagro en la corte imperial: el milagro del diablo, que entró en el palacio bajo los harapos del “staretz” Grigori Jefimovic Rasputín.[10] Se sentó al lado del niño moribundo, lo miró, le habló, le contó su infancia en Siberia, y al día siguiente, Fedorov y los doctores Derevenko (homónimo del marinero) y von Breden comprobaron la curación. Aquel “milagro” se debió casi seguramente a la forma de sugestión hipnótica por parte del siniestro monje, y volvió a repetirse en forma aún más clamorosa en 1912, cuando el arévich, nuevamente en peligro de muerte, mejoró de pronto después de haber recibido y estrechado contra sí un telegrama del staretz entonces exilado en Siberia. También de esta última curación, directamente operada por Rasputín, fue testigo despavorido e insospechado el cirujano Sedorov.

TERRIBLE HERENCIA LA DE VICTORIA

También la zarina Alejandra, nacida princesa de Hesse, hija de Alicia, princesa de Gran Bretaña e Irlanda, era nieta de la reina Victoria, bajo cuyo reinado floreció, la potencia imperial británica y que a través de los casamientos de sus nueve hijos creó lazos de sangre entre su casa y los príncipes y soberanos de media Europa, transmitió a sus descendientes aquella mortal herencia que las madres llevan en su patrimonio genético sin experimentar disturbio alguno y comunican a algunas de sus hijas como simple tara para transmitirla, a su vez, a sus hijos como un peligro inmediato y mortal.

El padre de Victoria, el príncipe Edward, duque de Kent, no tenía la enfermedad y tampoco hay evidencia de que la condición afectara a la madre de Victoria, la duquesa de Kent. La teoría es que el príncipe Edward no era el padre. Una refutación lógica a esto es que el padre fuera un padre ilegítimo – se rumoreaba que podría ser un soldado llamado Sir John Conroy – quien también podría haber tenido la enfermedad. Dado el hecho de que Conroy vivió hasta los 67 años, es poco probable que él fuera el padre, pues la esperanza de vida que en esa época para una persona con Hemofilia era de 11 años.

MUTACIÓN ESPONTÁNEA

Es posible que el desarrollo del gen de la Hemofilia B de Victoria fuera una mutación espontánea, que ocurre en un 30% de los casos. Es un misterio que seguirá sin ser resuelto, a no ser que la familia real de permiso para que se lleven a cabo pruebas genéticas. A pesar de todo, el impacto de la Hemofilia B traspasó fronteras y generaciones.

Ha escrito crudamente el profesor Gigante, de Roma: “La más eminente portadora de la hemofilia es la reina Victoria de Inglaterra, quien enfermó a las familias principescas de media Europa”. Y el profesor Haldane, de Londres: “La reina Victoria ha tenido una influencia considerable en la génesis de las revoluciones rusa y española. Si la reina Victoria no hubiese transmitido a sus herederos la hemofilia, probablemente la historia habría seguido otro curso”. La interpretación del profesor londinense no es temeraria, y puede afirmarse que el primer acto de la tragedia histórica provocada por la incapacidad de cierta sangre en coagularse se desenvolvió el 8 de octubre de 1907, con la visita del “staretz” al zarévich Alexis. [11]

Data de entonces el monstruoso poder de Rasputín en la corte rusa, poder que proliferó como un cáncer y que no lograron detener las corrientes sanas ni las menos sanas de la Rusia Imperial.

Data de entonces el creciente descontento de todas las capas de la población, la absoluta intolerancia del zar para con sus consejeros más avisados, y la interferencia desastrosa de la zarina en los asuntos políticos y sociales. Si la enfermedad del arévich y sobre todo la sombra del aventurero siberiano no hubiesen alejado completamente la monarquía del alma del pueblo, quizá la revolución no habría triunfado.

De gran interés fueron los estudios realizados por Evgeny Rogaev, científico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachussets (Estados Unidos) sobre el ADN de los esqueletos de varios miembros de la familia real rusa, que fueron asesinados en 1918 en la “Casa del propósito especial” y cuyos restos se encontraron en 2007. Dos de los hijos del zar Nicolás y Alexandra, poseían la mutación asociada con la hemofilia B; el zarévich Alexei quien sufría la enfermedad, mientras que su hermana Anastasia era portadora.

MODIFICACIÓN CROMOSOMÁTICA

La hemofilia que ha matado otros representantes de las familias principescas europeas: el príncipe Leopoldo de Albany, hijo de Victoria; su nieto Ruppretch von Teck, vizconde de Trematon, y el príncipe Federico de Hesse, hermano de Irene de Prusia y de Alejandra de Rusia y otros casos comprobados, es verdaderamente una enfermedad difícil y rara. En Europa se encuentra un promedio de un caso cada diez mil personas.

La probabilidad de que en una familia sana desde generaciones nazca un individuo hemofílico es mínima, pero existe, y es casi seguro que se verificó en esa forma en el caso de la reina Victoria, en cuya ascendencia no ha sido posible identificar el menor antecedente. La enfermedad nace, pues, con una modificación estructural de uno de los 24 cromosomas (o vehículos del patrimonio hereditario) situados en el núcleo de la célula sexual: modificación que los biólogos llaman “mutación” y que puede teóricamente afectar cualquiera otra característica hereditaria, y no sólo la coagulabilidad de la sangre. Los mismos biólogos están en condiciones de provocar artificialmente “mutaciones”, por ejemplo con rayos X, pero la causa natural de esos fenómenos es casi desconocida.

¿Qué puede oponer la medicina moderna a la hemofilia? Las transfusiones, no sólo pará reintegrar la sangre perdida, sino porque las globulinas antihemofílicas de la sangre normal ejercen una influencia favorable en el curso de la hemorragia. Las transfusiones repetidas, sin embargo, son peligrosas porque la aparición de una hipersensibilidad del enfermo a la sangre extraña puede empeorar aún más el cuadro patológico.

Lo cierto es que, en el porvenir, el médico dispondrá de plasma en tales proporciones que podrá asegurar a los pacientes la superación de las crisis más graves. También dispondrá, con el progreso técnico, de globulinas antihemofílicas aisladas, que podrá suministrar preventivamente al enfermo.

LA HEMOFILIA HOY [12]

Al presente, no existe una cura para la hemofilia. No obstante, sí hay grandes esperanzas en un tratamiento conocido como terapia genética. Actualmente se están realizando pruebas con varios tipos de terapias genéticas. En general, la terapia genética consiste de tomar genes normales (los que le indican al cuerpo que debe crear el factor coagulante) y colocarlos en el cuerpo de la persona con hemofilia. Los genes nuevos deberían causar un aumento de factor coagulante en la sangre. Las personas que hubieran recibido terapia genética con éxito ya no tendrían que volver a tomar factor. Estarían curadas de la hemofilia. Es posible que los genes sólo puedan proveer una cura parcial. Que las personas con hemofilia severa mejoren al nivel de hemofilia leve. Estas personas tendrían que tomar factor con menos frecuencia.

Quizás logrará substituir los factores que faltan por sustancias más simples y que puedan reproducirse por síntesis, de tal modo que los niños afectados de hemofilia jugarán libremente al fútbol, al rugby y treparán árboles y nadarán el los arroyos. Pero para los reyes del aquel mundo fue demasiado tarde, sus hijos murieron niños.

Compilación, compaginación y notas Prof. Chalo Agnelli

Jürgen Thorwald era el seudónimo del escritor, periodista e historiador alemán Heinz Bongartz (Solingen, Alemania 28 de octubre de 1915- Lugano, Suiza 4 de abril de 2006), conocido por sus trabajos históricos sobre medicina forense, y sobre la IIᵃ Guerra Mundial Bongartz utilizó el seudónimo Jürgen Thorwald a fin de trabajar sin inconvenientes durante la ocupación soviética de Alemania, al final de la guerra. En 1947, lo adoptó como nombre legal.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Gott, Richard (2013) “El imperio británico”. Ed. Capital Intelectual

King, Greg. (2009) El Hombre que mató a Rasputín. Ed. Javier Vergara

Hemeroteca de la Biblioteca Popular Pedro Goyena

Longford, Elizabeth (1971) “Victoria, Reina de Inglaterra, Emperatriz de las Indias”. Ed. Grijalbo. S.A. Barcelona

Massie Robert K. “Nicolás y Alejandra”. Ed. Javier Vergara

Strachey, L. (1937) “La Reine Victoria. 1819-1901”. Traducido del inglés por F. Roger-Cornaz. Ed. Payot. Paris.

Revista “Vea y Lea”. 1965

Wikipedia

NOTA

[1] Apuntes de las clases del profesor Pérez Amuchástegui en Introducción a la Historia de la carrea de Letras (1972)

[2] Hohenzollern, familia de gobernantes de origen germano, cuyos miembros ostentaron el liderazgo imperial de Alemania. De diferente modo emparentada con casi la totalidad de la nobleza europea. Su nombre deriva de Zollern, un castillo del siglo XIII, cerca de Stuttgart.

[3] Municipio del distrito de Starnberg, en Baviera, Alemania.

[4] (1859-1941) el último emperador o káiser del Imperio alemán y el último rey de Prusia.

[5] La reina Victoria de Inglaterra ascendió al trono a los dieciocho años y se mantuvo en él más tiempo que ningún otro soberano de Europa. Nació el 24 de mayo de 1819; hija de Eduardo, duque de Kent, hijo del rey Jorge III, con la princesa María Luisa de Sajonia-Coburgo. Fue coronada el 28 de junio de 1838. El 10 de febrero de 1840 contrajo matrimonio con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, alemán y su primo. De esta unión nacieron cuatro hijos y cinco hijas; ellos y sus respectivos descendientes emparentaron con la mayor parte de las cortes reales e imperiales de Europa. El 14 de diciembre 1861, falleció el príncipe Alberto. El primer ministro Disraeli, convirtió a Victoria en símbolo de la unidad imperial al coronarla en 1877 emperatriz de la India. Su muerte acaeció el 22 de enero de 1901, a los 82 años de los cuales 63, fue reina de Gran Bretaña e Irlanda y Emperatriz de la India.

[6] Alfonso XIII (1886-1941), rey de España desde su nacimiento hasta la proclamación de la IIᵃ República el 14 de abril de 1931. Asumió el poder efectivo a los dieciséis años de edad, el 17 de mayo de 1902.

[7] Los Battenberg (montaña de Batten) eran una familia condal alemana que vivían en el Castillo de Kellerburg, cerca de Battenberg (Hesse-Nassau) Se extinguió en el siglo XIV. El título condal fue rehabilitado por el gran duque Luis II de Hesse (1806-1877) en 1851 para ser otorgado a Julia von Hauke (1825-1895), esposa morganática de su hermano el príncipe Alejandro de Hesse-Darmastad (1823-1888). En esa época cuando se producía un matrimonio desigual, los hijos nacidos de esa unión llevaban el apellido de la madre. En 1858 los Battenberg fueron elevados al rango de príncipes con el tratamiento de altezas serenísimas. Gracias a una serie de matrimonios los Battenberg están entroncados con la práctica totalidad de las casas reales europeas.

[8] Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930, militar español que gobernó como dictador entre 1923 y 1930.

[9] Ver Bibliografía. Massie, Robert K.

[10] Ver Bibliografía. King, Greg

[11] Ídem ant.

[12] Información básica sobre la hemofilia (3 de junio de 2019) Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades https://www.cdc.gov